Galerie

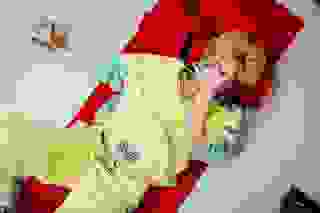

GalerieReproductive Matters

Lucy Beech, Zuzanna Czebatul, Julia Lübbecke, Ana Navas, Daniel Poller15.06.–18.08.24 Galerie

GalerieFilmscreening: Explosions Near the Museum

Yarema Malashchuk und Roman Khimei25.05.–26.05.24 VeranstaltungenAteliers

VeranstaltungenAteliersOffene Ateliers Bremen Neustadt 2024

04.05.24 / 11–18 Uhr

-

Künstler:innenhaus Bremen:

Neuer Name, neues Logo, neue Website

•Künstler:innenhaus Bremen:

Neuer Name, neues Logo, neue Website

•Künstler:innenhaus Bremen:

Neuer Name, neues Logo, neue Website

•Künstler:innenhaus Bremen:

Neuer Name, neues Logo, neue Website

•Künstler:innenhaus Bremen:

Neuer Name, neues Logo, neue Website

•Künstler:innenhaus Bremen:

Neuer Name, neues Logo, neue Website

•Künstler:innenhaus Bremen:

Neuer Name, neues Logo, neue Website

•